ごきげんよう!元証券ディーラーの公認会計士KYです。

今回は、2019年のIPO銘柄を対象として、新規上場前後から5年間の株価推移について分析してみたいと思います。

新規上場前後の株価推移については著書でも取り上げましたが、新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するという典型的なパターンのひとつを注記喚起しただけでした。

実際のところはどうなのかをもっと確かめるため、前に2016年のIPO銘柄を対象として、新規上場前後から5年間の株価推移について分析してみたところ、株価推移の平均値は意外にも右肩上がりとなっていました。

2016年に関しては、その3年後から5年後までの間に、新型コロナウィルスの感染拡大による世界の株式相場全体の大暴落があったのですが、その後で新興市場株・小型株の一部で暴落をはるかに超える幅で大きく株価を上昇させる銘柄があったという特殊要因の影響が大きかったようにも感じられました。

そのため、2016年以外の年でも調べてみる必要があると考え、すでに2015年、2014年、2017年、2018年については分析を終わらせています。

今回、2019年のIPO銘柄でも5年後の株価が調べられるようになりましたので、さらに2019年のIPO銘柄を対象として、新規上場前後から5年間の株価推移について分析することにしました。

- 私のイメージする新規上場前後の株価推移の典型的なパターン

- 2016年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果

- 2015年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果

- 2014年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果

- 2017年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果

- 2018年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果

- IPO関連の株価のまとめ

- 2019年IPO銘柄の株価推移の平均値

- 2019年IPO銘柄の【公開価格】からみた5年後株価の騰落率上位10銘柄

- 2019年IPO銘柄の【公開価格】からみた5年後株価の騰落率下位10銘柄

- 2019年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果

私のイメージする新規上場前後の株価推移の典型的なパターン

私の著書「元証券ディーラーが株を長期放置で2倍4倍にする方法」(ぱる出版)では、エフオン(9514)という会社が株式を上場させた2005年3月から2014年9月までの株価の動きを取り上げ、新規上場「直後」の株式取引の危険性について注記喚起しています。

新規上場前後からの株価推移でよくある典型的なパターンのひとつとして、新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するというものがあり、その実例として紹介させてもらったのです。

なお、エフオン(9514)は、2024年12月現在では再生可能エネルギーの木質バイオマス発電を主力としている会社になります。

また、当サイトの「IPO投資攻略法」カテゴリのIPO初心者向けの記事の中でもIPO特有の典型的な値動きとして、株式上場日に株価が高騰することが多く、その後しばらくの間は売買が活発で値動きの激しい「直近上場」期があって、「直近上場」期終了後は株価が下落していくことが多いと紹介しています。

2016年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果

しかし、2016年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移について分析すると、意外にも株価推移の平均値が右肩上がりで、分析結果をまとめると次のようなものになりました。

- 2016年IPO銘柄の株価推移の平均値は長期的に右肩上がり

- 2020年4月に日本の新興市場株・小型株の一部で著しく株価を上昇させる銘柄があったという特殊要因による可能性

- 新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するというパターンは一定数存在

2016年IPO銘柄の【公開価格】からみた5年後株価の騰落率下位10銘柄から「③新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するというパターンは一定数存在」することが確認できました。

しかしながら、「2020年4月に日本の新興市場株・小型株の一部で著しく株価を上昇させる銘柄があったという特殊要因による可能性」はあるものの、「①2016年IPO銘柄の株価推移の平均値は長期的に右肩上がり」で(2016年IPO銘柄の【公開価格】からみた5年後株価の騰落率上位10銘柄をみると、31倍や27倍になった銘柄もあったりして、さらに)株価パフォーマンスの面でかなり魅力的なものがありました。

2016年IPO銘柄の分析結果の詳細について気になる方は、後でこちらをチェックしてみてくださいね。

2015年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果

続けて、2015年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果は、2016年IPO銘柄と変わらず、次のようなものでした。

- 2015年IPO銘柄の株価推移の平均値は長期的に右肩上がり

- 2020年4月に日本の新興市場株・小型株の一部で著しく株価を上昇させる銘柄があったという特殊要因による可能性

- 新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するというパターンは一定数存在

これは時期的に「②2020年4月に日本の新興市場株・小型株の一部で著しく株価を上昇させる銘柄があったという特殊要因による可能性」という同じ特殊要因による影響があったためだと考えられます。

2015年IPO銘柄についても、分析結果の詳細が気になる方は、後でこちらをチェックしてみてくださいね。

2014年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果

2014年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果は、次のようなものでした。

- 2014年IPO銘柄の株価推移の平均値は長期的に右肩上がり

- 2014年IPO銘柄と2016年IPO銘柄とを比較した場合、2016年IPO銘柄には2020年4月に日本の新興市場株・小型株の一部で著しく株価を上昇させる銘柄があったという特殊要因の影響

- 特殊要因の影響がない2014年IPO銘柄でも株価を著しく大幅に上昇させている銘柄が存在

- 新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するというパターンは一定数存在

「①2014年IPO銘柄の株価推移の平均値は長期的に右肩上がり」でしたが、2016年IPO銘柄と比べると、その上昇の度合はそれほど大きなものではありませんでした。

これは「②2014年IPO銘柄と2016年IPO銘柄とを比較した場合、2016年IPO銘柄には2020年4月に日本の新興市場株・小型株の一部で著しく株価を上昇させる銘柄があったという特殊要因の影響」のためかと思われます。

一方で、【公開価格】からみた5年後株価の騰落率の上位3銘柄で5年後の株価が【公開価格】の10倍を超えていて、その首位が【公開価格】の30倍になっているなど、「③特殊要因の影響がない2014年IPO銘柄でも株価を著しく大幅に上昇させている銘柄が存在」していることもわかり、IPO銘柄への投資についての魅力が確認できました。

しかしながら、2014年IPO銘柄でも相変わらず、「④新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するというパターンは一定数存在」することが再確認されています。

2014年IPO銘柄についても、分析結果の詳細が気になる方は、後でこちらをチェックしてみてくださいね。

2017年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果

2017年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果は、2014年から2016年までとは様子が違っていて、次のようなものでした。

- 2017年IPO銘柄の株価推移の平均値は新規上場「直後」に株価が高騰した後はほぼ横這い

- 2017年IPO銘柄の株価推移の中央値では新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するという典型的なパターン

- 2016年IPO銘柄に2020年4月に日本の新興市場株・小型株の一部で著しく株価を上昇させる銘柄があったという特殊要因の影響があったのに対し、2017年IPO銘柄にはその反動として著しく株価を下落させた銘柄があったという影響

- 2017年IPO銘柄でも一部にとどまるものの株価を著しく大幅に上昇させている銘柄が存在

- 個別銘柄の動きとして新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するというパターンは一定数存在

「①2017年IPO銘柄の株価推移の平均値は新規上場「直後」に株価が高騰した後はほぼ横這い」でしたが、「②2017年IPO銘柄の株価推移の中央値では新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するという典型的なパターン」がみられました。

これは「③2016年IPO銘柄に2020年4月に日本の新興市場株・小型株の一部で著しく株価を上昇させる銘柄があったという特殊要因の影響があったのに対し、2017年IPO銘柄にはその反動として著しく株価を下落させた銘柄があったという影響」があったためかと思われます。

ただし、向い風の影響のあった2017年IPO銘柄でも、新規上場から5年後の株価が【公開価格】の10倍を超えている銘柄が2銘柄あるなど、「④2017年IPO銘柄でも一部にとどまるものの株価を著しく大幅に上昇させている銘柄が存在」していることもわかり、IPO銘柄への投資についての魅力も確認できました。

しかしながら、「②2017年IPO銘柄の株価推移の中央値では新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するという典型的なパターン」がみられただけでなく、【公開価格】からみた5年後株価の騰落率下位10銘柄をからも、「⑤個別銘柄の動きとして新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するというパターンは一定数存在」することが再確認され、IPO銘柄への投資についてのリスクの大きさも実感させられました。

2017年IPO銘柄についても、分析結果の詳細が気になる方は、後でこちらをチェックしてみてくださいね。

2018年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果

2018年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果は、これまでの2014年から2016年までや2017年とは明確に異なっていて、次のようなものでした。

- 2018年IPO銘柄の株価推移の平均値、中央値ともに新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するという典型的なパターン

- 2018年IPO銘柄でも一部にとどまるものの株価を著しく大幅に上昇させている銘柄が存在

- 個別銘柄の動きとしても新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するというパターンは一定数存在

「①2018年IPO銘柄の株価推移の平均値、中央値ともに新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するという典型的なパターン」がみらています。

もっとも、2016年IPO銘柄や2015年IPO銘柄にあったような「2020年4月に日本の新興市場株・小型株の一部で著しく株価を上昇させる銘柄があったという特殊要因」などは、2018年IPO銘柄についてはなかったのですが、それでも、新規上場から5年後の株価が【公開価格】の10倍を超えている銘柄があるなど、「②2018年IPO銘柄でも一部にとどまるものの株価を著しく大幅に上昇させている銘柄が存在」していることもわかり、IPO銘柄への投資についての魅力も確認できました。

しかしながら、「①2018年IPO銘柄の株価推移の平均値、中央値ともに新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するという典型的なパターン」がみられただけでなく、【公開価格】からみた5年後株価の騰落率下位10銘柄をからも、「③個別銘柄の動きとしても新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するというパターンは一定数存在」することが再確認され、IPO銘柄への投資についてのリスクの大きさも実感させられました。

2018年IPO銘柄についても、分析結果の詳細が気になる方は、後でこちらをチェックしてみてくださいね。

IPO関連の株価のまとめ

念のためですが、ここで、当サイトで使用しているIPO関連の色々な株価について整理しておきますね。

- 【仮条件】:「ブックビルディング」で投資家に提示される株価の価格帯のこと。1,800~2,000円といったように提示され、原則として投資家はその価格帯の範囲内の株価と購入したい株数を指定して「ブックビルディング」に申込みます(例外として「【仮条件】の範囲外での【公開価格】設定」可能なケースで、【仮条件】の上限を超えた株価でも購入したい場合は、株価を「成行」または「ストライクプライス」などにして申込むことになります)。

- 【公開価格】:IPOの「ブックビルディング」の結果、投資家が株式を購入するときの株価。

- 【初値】:IPOにおいて株式が上場されて初めて取引が成立したときの株価。

ここまで読んでみて、そもそもIPOって?とか、「ブックビルディング」って何だっけ?とか思われた方は、「超」初心者向けに初歩からIPOの基礎知識ついてまとめた記事を書いていますので、まずはこちらをチェックしてみてくださいね。

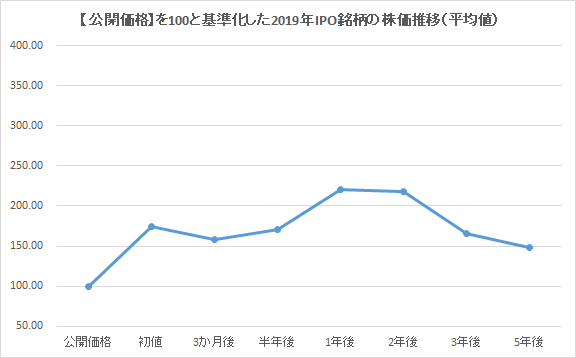

2019年IPO銘柄の株価推移の平均値

2019年IPO銘柄についても、2014年から2018年までと同じように、新規上場前後から5年間の株価推移の平均値をとってみました。

2019年IPO銘柄の株価推移の平均値は、【初値】が【公開価格】の約1.7倍になって以降は、【初値】を下回る水準で少しもたついてから、1年後、2年後までは2倍を超える水準まで上昇し、そこから下落傾向となり、3年後、5年後と【初値】を下回る水準まで落ちこんでいっています。

私のイメージする新規上場前後の株価推移の典型的なパターンとは少し違っていますが、2019年IPO銘柄の1年後、2年後には「2020年4月に日本の新興市場株・小型株の一部で著しく株価を上昇させる銘柄があったという特殊要因」の影響があったと考えると、その影響なのかもしれないともいえなくはないかもしれません。

株価推移の平均値をとるための計算等の前提

ここで、【公開価格】が異なる複数のIPO銘柄の株価推移の平均値をとるための計算等の前提について示しておきましょう。

- 【公開価格】を100として基準化

- 3か月後、半年後、1,2,3,5年後の株価とは株式上場日の応当日を含む対応する各月の月末の終値

- 株式分割等はそれらがなかったものとして株価を調整

②については、例えば1日に新規上場とかでしたら、最大1か月近くのズレがでてしまいますが、各月の応当日が土曜日や日曜日、祝日などだった場合にいつの株価を使うのか判定するのが煩雑なので、簡易的に月末終値とさせてもらいまいした。

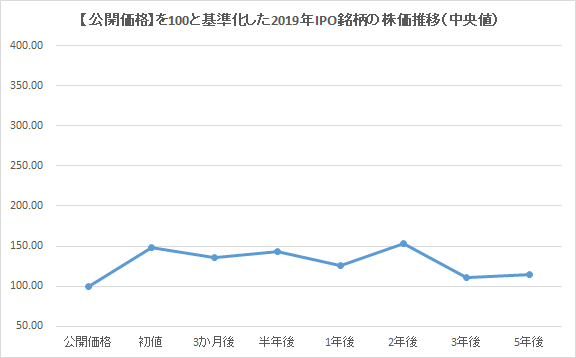

中央値は私のイメージする典型的なパターンにやや近い動き

平均値の場合は、株価が大きく上昇した数少ない銘柄の影響で平均値自体が実態などと比べて大きくでるケースもあるので、中央値のチャートも作成してみました。

中央値とは、データの数値を小さい方から順に並べて、ちょうど真ん中になるデータのことをいいます。

中央値でみると、【初値】は【公開価格】の約50%の上昇にとどまるものの、2年後の株価が【初値】を上回る水準まで上昇していることを除き、長期的にみれば【初値】から下落傾向になっていて、新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するという、私のイメージする新規上場前後の株価推移の典型的なパターンにやや近い動きになっています。

2年後については「2020年4月に日本の新興市場株・小型株の一部で著しく株価を上昇させる銘柄があったという特殊要因」の何らかの影響があったのではないかと思います。

なお、話は変わりますが、2014年から2018年までと同じ傾向として、平均値と中央値を比較してみると、2019年IPOでも、株価が大きく上昇した数少ない一部の銘柄の影響で平均値が大きく上振れしていることがうかがえます。

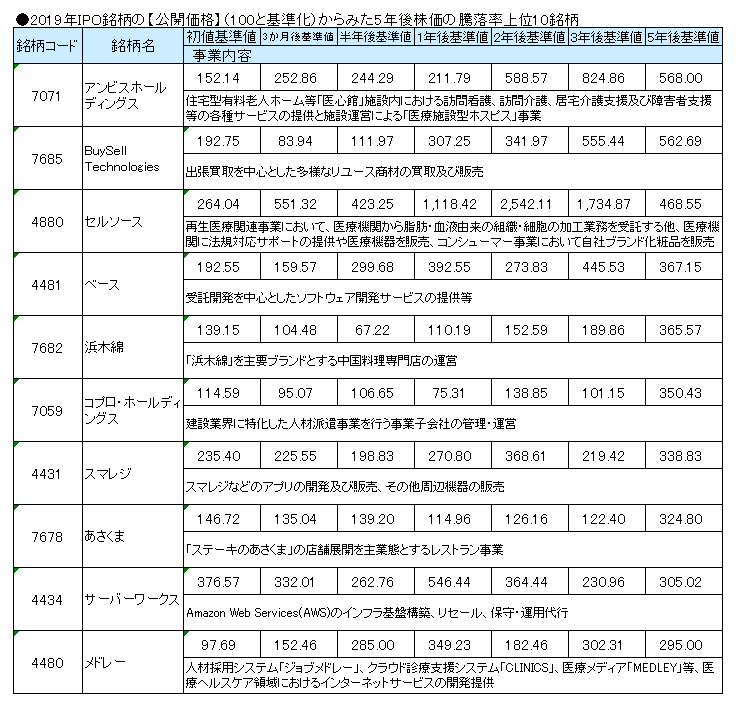

2019年IPO銘柄の【公開価格】からみた5年後株価の騰落率上位10銘柄

2019年IPO銘柄の株価推移について、平均値は少し違ったものの、中央値は、新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するという典型的なパターンにやや近い動きとなっていたように思います。

ここではさらに、2019年IPO銘柄の個別の株価推移がどうだったのかについて深掘りして、投資行動に役立てる何かがあるか探っていきたいと思います。

次の表は、【公開価格】を100と基準化して、株式上場して5年後株価が高かった順にランキングし、それまでの基準値の推移を示したものになります。

なお、計算等の前提はIPO銘柄の株価推移の平均値をとるためのものと同じです。

5年後の株価について、首位のアンビスホールディングス(7071)と2位のBuySell Technologies(7685)が【公開価格】の5倍を超えていますね。

ただ、2014年IPOから2018年IPOまでは、5年後の株価が【公開価格】の10倍を超えていた銘柄が必ずあって、とくに2015年IPOと2016年IPOでは5年後の株価が【公開価格】の10倍を超えていた銘柄が6銘柄もあって、首位の銘柄に関しては30倍を超えているような状況でしたので、それらと比較するとかなり物足りなさを感じるかもしれません。

これは、2015年、2016年の3年後から5年後までの間にあった特殊要因として、日本の新興市場株・小型株の一部で、新型コロナウィルス感染拡大による暴落をはるかに超える幅で大きく株価を上昇させる銘柄があったということの影響が大きいように思います。

ここで表についての補足ですが、表にはない情報として、株式上場時の株式の上場市場を変更等している銘柄が6銘柄あります。

首位のアンビスホールディングス(7071)、3位のセルソース(4880)、4位のベース(4481)、6位のコプロ・ホールディングス(7059)、10位のメドレー(4480)の5銘柄については、当初は東証ジャスダック、または、東証二部(いずれも現在のスタンダード市場)、もしくは、東証マザーズ(現在のグロース市場)へ株式を上場させていたのですが、現在ではプライム市場に株式を上場させています。

また、9位のサーバーワークス(4434)は、当初は東証マザーズ(現在のグロース市場)へ株式を上場させていたのですが、現在ではスタンダード市場に株式を上場させています。

このあたりについては、研究の余地があるかもしれませんね。

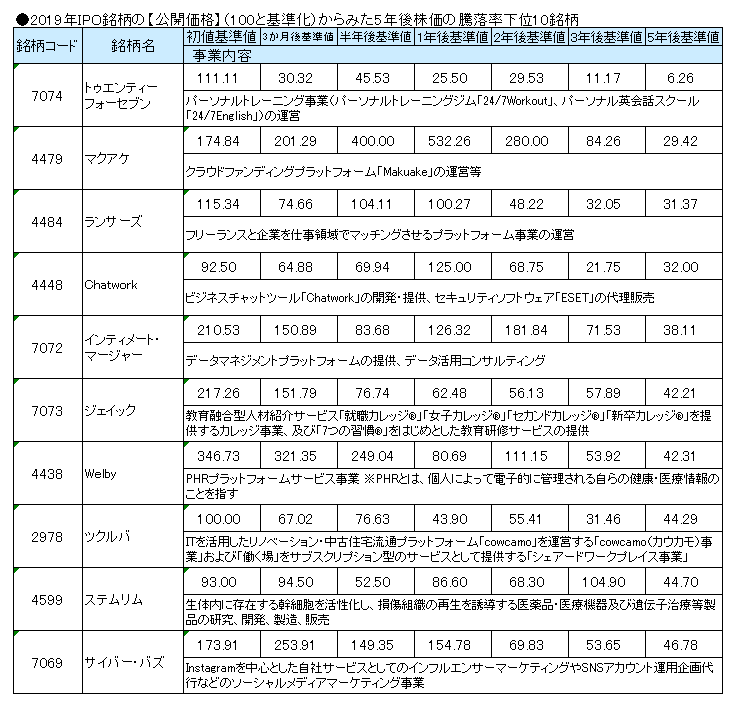

2019年IPO銘柄の【公開価格】からみた5年後株価の騰落率下位10銘柄

2015年IPOや2016年IPOと比較すると物足りなさを感じるかもしれませんが、2019年IPOの【公開価格】からみた5年後株価の騰落率上位10銘柄も、十分な株価パフォーマンスであったといえると思います。

それでは下位の方はどうだったのでしょうか。

こちらはかなりヒドイことになっていますね。

ちなみに、2019年IPOでは5年後株価が【公開価格】の半値未満になっている銘柄は10銘柄ありました。

実は上位19銘柄が5年後の株価が【公開価格】の2倍以上となっていて、そのことを考えると、下位の方も半値未満となったのはそれより少ない10銘柄で、一見IPO銘柄が長期的な投資対象としてまずまずのバランスのように感じられるかもしれません。

しかし、そもそもIPO銘柄を「ブックビルディング」に申込んで【公開価格】で買付けるのはほとんど不可能で、実際は株式上場後に【初値】以降の株価で買付けることになりますので、今回の上位、下位のランキングをみた印象よりもよっぽど難易度が高いことには注意が必要です。

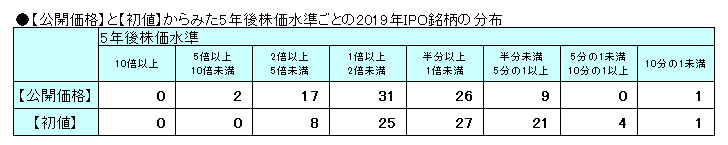

ちなみに、次の表が【公開価格】と【初値】からみた5年後株価水準ごとの2019年IPO銘柄の分布になります。

【初値】を基準とすると、2019年IPOの86銘柄のうち、5年後の株価が【初値】以上となったのは33銘柄しかなく、【初値】を下回ったのが53銘柄となっています。

さらに、5年後の株価が【初値】の2倍以上となったのは8銘柄しかないのに対して、【初値】の半値未満となったのが26銘柄もあります。

2014年から2016年までのデータでは、2019年とは違った結果になってはいるのですが、2017年から2019年までのデータでは、IPO銘柄を【初値】で買付けて5年間保有するのはいい結果となっておらず、このことは認識しておいた方がいいでしょう。

再び、【公開価格】からみた5年後株価の騰落率下位10銘柄のランキングをみていきましょう。

1位のトゥエンティーフォーセブン(7074)、3位のランサーズ(4484)、5位のインティメート・マージャー(7072)、6位のジェイック(7073)、7位のWelby(4438)、10位のサイバー・バズ(7069)あたりは、新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するという新規上場前後からの株価推移でよくある典型的なパターンのひとつに明確に該当しているように思われます。

その他の銘柄に関しても、新規上場「直後」などの「直近上場」期において、株価が高値をつけているものがあり、【初値】や「直近上場」期に長期で買付けるのにはかなりの危険が伴うという意味で、表にある多くの銘柄が典型的なパターンのひとつに該当しているといえそうです。

2019年IPO銘柄に関しても、個別銘柄をチェックすると、新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するというパターンがかなりの数で存在することがわかると思います。

そのため、私の著書では、このあたりのことを認識していない初心者の方に向けて、新規上場「直後」の株式取引を控えた方が無難であると注記喚起しましたし、当サイトの「IPO投資攻略法」カテゴリでも、IPO銘柄を「ブックビルディング」に申込んで【公開価格】で買付けることができた場合には【初値】で売却することを前提としていたりしています。

なお、表については「銘柄コード」「銘柄名」などが株式上場時のデータとなっていて、2024年12月現在で把握できているものとしては、4位の「Chatwork」が「kubell」に社名変更しています。

2019年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果

最後に2019年IPO銘柄の新規上場前後から5年間の株価推移についての分析結果についてまとめてみたいと思います。

- 2019年IPO銘柄の株価推移の平均値では少し違った動きも、中央値では新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するという典型的なパターンにやや近い動き

- 2014年IPOから2018年IPOまでにみられた株価を著しく大幅に上昇させている銘柄はなし

- 個別銘柄の動きとしても新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するというパターンがかなりの数で存在

2019年に関しては、2018年ほど明確ではありませんでしたが、「①2019年IPO銘柄の株価推移の平均値では少し違った動きも、中央値では新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するという典型的なパターンにやや近い動き」がみられました。

また、「②2014年IPOから2018年IPOまでにみられた株価を著しく大幅に上昇させている銘柄はなし」でした。

もっとも、あくまで5年後の株価が【公開価格】の10倍を超えるような銘柄がなかっただけで、5倍を超える銘柄は2銘柄ほどありました。

さらに、【公開価格】からみた5年後株価の騰落率下位10銘柄をから、「③個別銘柄の動きとしても新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するというパターンがかなりの数で存在」することが再確認され、IPO銘柄への投資についてのリスクの大きさを実感させられました。

これからも、新規上場前後から5年間の株価推移について分析して「③個別銘柄の動きとしても新規上場「直後」に株価が高騰した後に長期低迷するというパターンがかなりの数で存在」することを回避したり、適切に対処したりできるような投資方法があるのかについて研究していきたいと考えています。

以上、公認会計士KYでした!!

いつものことですが、かなりの長文になってしまいましたね。大変お疲れ様でした。

みなさんが最高の相場に巡り合えますように!

![記事『[参考]新規上場前後から5年間の株価推移の分析【2019年IPO】』のアイキャッチ](https://cpaky-investment.com/wp-content/uploads/2025/03/8b1bbc2fd6e882855ace43f164bf3d92-1280x720.png)

![記事『[参考]新規上場前後から5年間の株価推移の分析【2016年IPO】』のアイキャッチ](https://cpaky-investment.com/wp-content/uploads/2022/08/8fe6d18d2eee666c9836b57e7d7f2fbd-1024x576.png)

![記事『[参考]新規上場前後から5年間の株価推移の分析【2015年IPO】』のアイキャッチ](https://cpaky-investment.com/wp-content/uploads/2022/09/4967c25c59fa9b04b047a458d572fb16-1024x576.png)

![記事『[参考]新規上場前後から5年間の株価推移の分析【2014年IPO】』のアイキャッチ](https://cpaky-investment.com/wp-content/uploads/2022/12/23cf62e5f6b97141a28f9b2a14f1632c-1024x576.png)

![記事『[参考]新規上場前後から5年間の株価推移の分析【2017年IPO】』のアイキャッチ](https://cpaky-investment.com/wp-content/uploads/2023/01/b94e35223548e8cefd3a7f65530a76cb-1024x576.png)

![記事『[参考]新規上場前後から5年間の株価推移の分析【2018年IPO】』のアイキャッチ](https://cpaky-investment.com/wp-content/uploads/2024/02/d11283f99f3bfc5ec2735ee61b4cd3f0-1024x576.png)

![記事『[参考]新規上場前後から5年間の株価推移の分析【2017年IPO】』のアイキャッチ](https://cpaky-investment.com/wp-content/uploads/2023/01/b94e35223548e8cefd3a7f65530a76cb-640x360.png)

![記事『[参考]日本株は何月に買ったらいいのか?【2021年版】』のアイキャッチ](https://cpaky-investment.com/wp-content/uploads/2022/05/aa55228446e2d26a15e07c6bcf795ad3-640x360.png)

![記事『[参考]新規上場前後から5年間の株価推移の分析【2016年IPO】』のアイキャッチ](https://cpaky-investment.com/wp-content/uploads/2022/08/8fe6d18d2eee666c9836b57e7d7f2fbd-640x360.png)